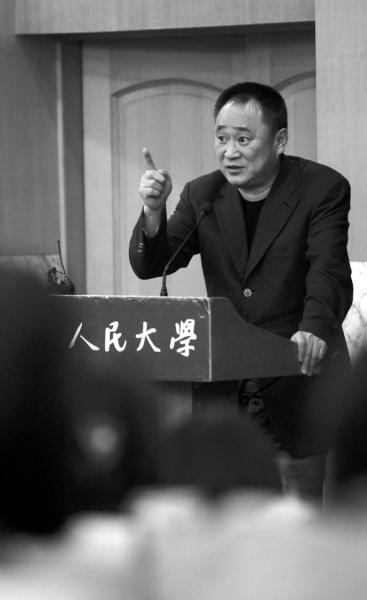

3月14日,全國人大代表、中南傳媒董事長龔曙光應邀在中國人民大學做"文化產業的當務之實與當務之虛"主題演講

不避“虛”“實”,或許才能找回文化產業發展的道路自信、理論自信乃至制度自信。

在龔曙光看來,推進文化產業發展的三個“當務之實”,是分配機制改革、真正市場化、適應數字技術的變革;兩個“當務之虛”則是確立文化企業的核心價值觀,找到文化企業走向世界的靠譜管道。

3月14日晚,全國人大代表,湖南出版投資控股集團黨委書記、董事長,中南傳媒董事長,瀟湘晨報社長龔曙光應邀參加中國人民大學20年來一以貫之的“人大代表人大行”活動,在該校做“文化產業的當務之實與當務之虛”主題演講,并和人大學子交流互動。

文化產業三個“當務之實”

曾當過大學老師的龔曙光,又一次站在大學的講臺上。

本場演講也是“人大代表人大行”首次邀請出版傳媒業領軍人物,現場反響熱烈。

作為帶領中南傳媒成為出版傳播界全產業鏈整體上市的傳媒領軍人物,不少學生希望聽聽這個“2011年中國年度經濟人物”背后的故事。

不過龔曙光卻說自己是有些悲觀的人,他坦率地說,“要暢談前景也許言之尚早”,他稍微修改了人大學生給他命的“暢談文化產業前景”這個主題。

他認為這個行業機遇與挑戰并存,因此必須認真思考改革的當務之“實”和當務之“虛”。

“能吃辣椒會出書”,龔曙光首先簡要介紹了湖南出版產業現狀。他把湖南出版、中南傳媒的構成以及走過的路徑,當作演講起點。

作為以人腦創造力為核心的行業,龔曙光說目前這個行業里很多創造性人才待遇“不合理也不合適。”

龔曙光說,文化產業改革亟待解決的第一個問題,就是能否提高創造性智力資源在一次分配中所占的比重。

以分配制度為例,龔曙光說,文化傳媒企業根本屬性是創造力,“靠的是人腦”。而目前,中國文化企業的“人腦”(創造性勞動力)在收入分配中占比很低。

以“封官”來獎勵文化行業里的創造性人才,并把它當做發展的重要甚至是唯一通道,這是非常無奈的,其實“創造性人才常常拒絕行政化”。

龔曙光談到了他的一個改革思路,例如,中南傳媒的變優秀編輯為“合伙人”的事務所制,為創造性人力資源創造更公平的分配體制。讓業務骨干真正能“憑手藝吃飯”。

“當然,這可能不是解決問題的唯一通道,但我認為是改造傳統創意企業分配體制的主要解決方案。”

文化產業要解決的第二個當務之實,龔曙光把它歸為“真正市場化”。目前文化企業碰到了不僅有市場的壁壘,還有行政的壁壘。

譬如現在世界范圍內文化產業的并購風起云涌,但是在國內,行業與地域間森嚴的行政壁壘,讓文化產業的市場化舉步維艱。并購不能出省,業態難以跨界,企業只能守著自己原有的一畝三分地。哪怕所并購的出版社或企業在區域或行業內已是虧損的。

龔曙光對新成立的國家新聞出版廣電總局充滿期待,他說,以前出版集團想辦電視,總會碰到政策壁壘。但如果這個壁壘不打通,中國的文化產業沒辦法超速發展。

在世界統于一屏的時代,用什么樣的產品來滿足人們的想象力?第三個當務之實,龔曙光稱文化企業必須盡快在數字技術時代找到自己的核心技術和產品。

傳統媒體不盡快利用數字技術,也許就會像門戶網站、搜索引擎一樣,被海外資本進駐控制。

龔曙光說,作為一個傳媒企業操作者,“對于我最緊迫的有三件事情,第一是分配體制,第二是真正的市場化,第三是核心的技術。”

他憧憬說,假如中國傳媒企業能夠在5年左右徹底解決這三個問題,中國的文化產業就會有一個大發展。尤其是在新技術吸納上,如果我們的決心比人家大,下手比人家快,把傳統資源導入新技術的路徑選擇正確,我們是有可能追趕國際文化產業巨頭的。

文化產業兩個“當務之虛”

對于“當務之虛”的解釋,龔曙光說,就是指目前不能一蹴而就,但卻必須引起高度重視并推進的問題。

他認為第一個“虛”是中國文化企業必須明確自己的核心價值觀。

龔曙光特別提到了此次政府工作報告中提出的:文化是民族的血脈、精神的家園,在今天變得更加重要。因為當下很多的社會問題,已不是單純依靠經濟發展、財富分配所能彌補,而是需要用文化和文學的精神力量來調和。

他以國外電影為例,譬如美國電影,從西部牛仔到如今太空片,無不滲透著“美國精神”、“美國夢”;印度電影,很少有放棄自己宗教情結和民族傳統;法國電影里也常蘊含人道主義的啟蒙和充當精神的旗手。

“從一個文化企業的角度,我從來都認為文化做的是人心靈的生意,文化企業家所要做的事情,是心靈圈地。你如果在人家的心靈上圈不出一塊地來,那么你就別做文化產業。”龔曙光說。

第二個“當務之虛”,是文化“走出去”的管道問題。龔曙光認為文化企業放棄海外市場是沒出路的,但是必須找到走出去的靠譜管道。

龔曙光認為,作為一個大型的,想具有世界影響力和競爭力的傳媒企業,必須找到走向世界的可靠管道。但是傳統的版權合作,或者簡單資本層面的并購,實踐來看并非可行的通道。

盡管暫無清晰答案,但龔曙光以中南傳媒近年來與海外同行的交流合作為例,推論未來中國的文化企業有可能用自己的資本、資源和國外那些具有品牌優勢的大企業共同在國外經營新文化產品,進入新的文化業態。

“進入新業態你不用跟人家去爭,這樣有可能慢慢地走出一條通道,我認為這是值得一試的。”